1. はじめに|赤ゾロの基本戦略と現環境

現在のカード環境では、青紫ルフィや緑紫ルフィなど、中~後半戦に強みを持つコントロール/ミッドレンジ系デッキが増加しています。その中で「赤ゾロ」はアグロとして明確な勝ち筋を持ちつつも、彼らへのメタ的立ち位置を担います。

一般的に赤ゾロは“先手”が有利とされますが、青紫ルフィ相手に限っては、“後手”を選ぶことで最適な展開が可能になる場合が多いのが実情です。

2. 青紫ルフィの構造と「グラビ刀」の脅威

青紫ルフィは手札補充とドン加速を軸にした構成を取り、特に以下のカードで後手3ターン目に7ドンに到達しやすくしています。

- 《Mr.2・ボン・クレー(ベンサム)》

- 《ギア2》

- 《ゾロ十郎》

これらによって後手3ターン目に《重力刀 猛虎》(通称グラビ刀)を構え、最大2体のキャラを一気にKOできる強力除去を放つのが主流です。

盤面を展開した瞬間に全てを持っていかれるリスクは極めて高く、赤ゾロ側にとって大きな脅威となります。

ポイント:後手3ターン目のグラビ刀投入タイミングを想定して戦う必要があります。

3. 赤ゾロの勝ち筋と展開のジレンマ

赤ゾロの勝ち筋は極めてシンプルです。

- 4ターン目までにライフを詰め切る

- 速攻性能と盤面枚数で押し切る

したがって、「グラビ刀を警戒して展開を控える=勝ち筋を捨てる」に等しく、これこそが赤ゾロ最大のジレンマ。

👉 重要なのは「グラビ刀を受けても勝つ」構えを持ち、展開を躊躇しないこと。

4. なぜ“後手”が有効なのか?

赤ゾロが後手を取ることで、以下のメリットが得られます。

- ドン加速状況の確認

後手2ターン目までの相手の加速タイミングを見て、後手3ターン目の展開量を最適化できる。 - グラビ刀の最速タイミングを遅らせる

相手を先行に回すことで、青紫ルフィは先行3ターン目に7ドン到達できず、最速でグラビ刀を構えられるのが先行4ターン目になる。 - ドンを付与しつつ速攻展開で連撃

キャラにドンを付与しながら速攻カードを次々に展開し、連続アタックで相手を一気に圧倒できる。

5. プレイング例と構築のポイント

プレイング面

- 盤面展開に全集中

- 序盤から可能な限り毎ターンキャラを展開し、盤面の枚数を最大化する

- ドンを効率よく配分しつつ、手札に余裕がある限り追加展開を続ける

- グラビ刀の投下タイミングを意識しつつも、展開を止めずに攻めのリズムを維持

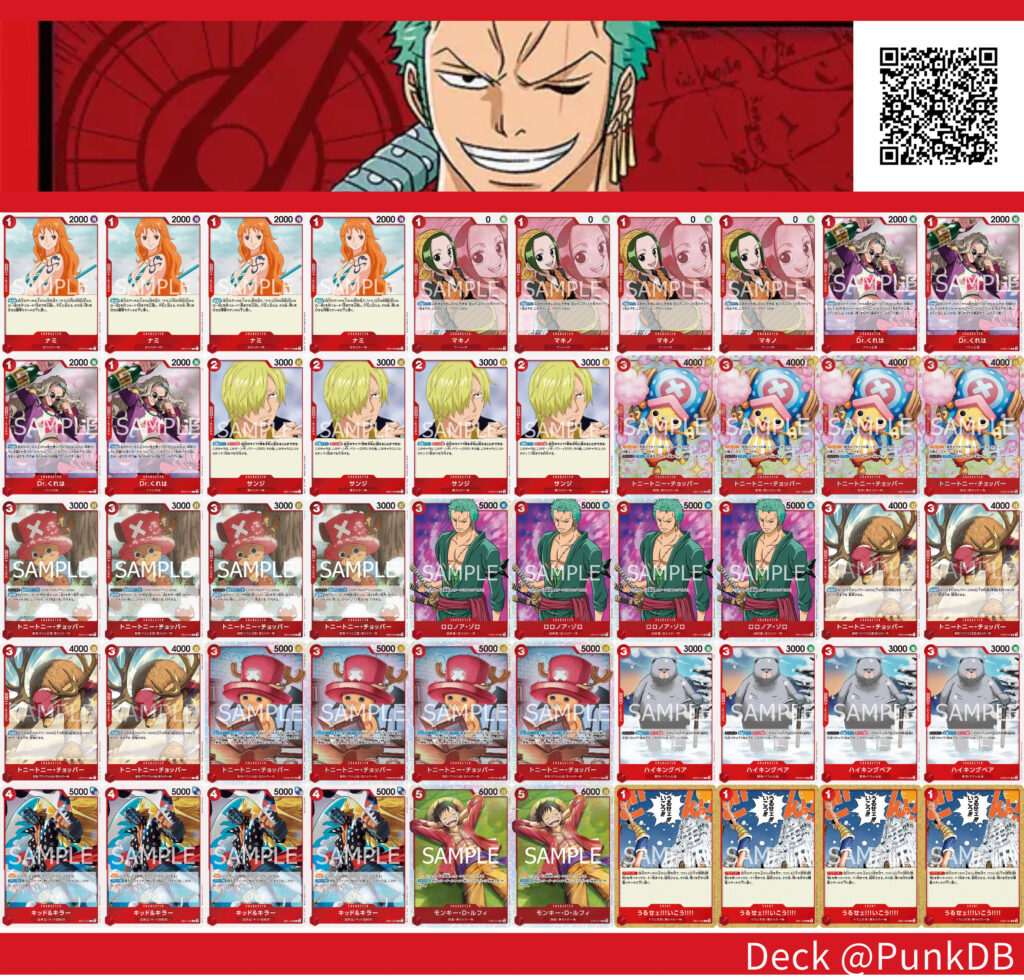

6. デッキリスト(@PunkDB 構築例)

7. まとめ|“後手=守り”ではなく“後手=攻め”の選択

青紫ルフィは強力な除去と守備力を併せ持つデッキですが、赤ゾロ側がスピードで上回ることで勝機は十二分にあります。

- 「グラビ刀を受け入れる」心構え

- 「状況に応じた柔軟な展開調整」

この視点を携えて、次回の対青紫ルフィ戦ではぜひ“後手”を選択し、新たな勝ち筋を掴んでください!

コメント